A mi amiga Josefina, de la que ya hablamos aquí, le gusta vivir en el campo. Si por ella fuera, viviría directamente en las montañas, pero de momento se conforma con una casa alejada de los mundanales ruidos.

Cuando desayunamos, a veces, la chinchamos:

– ¿Y qué haces allí, los fines de semana?

– Ver la hierba crecer.

Así es nuestra Josefina. Y de ella me acordaba mientras veía la polémica, compleja y antisistema última película de Terrence Malick, la tan vilipendiada como alabada; tan insultada como reverenciada “El árbol de la vida”.

Venía preparándome para el acontecimiento fílmico desde que Boyero la defendió a capa y espada en el Festival de Cannes, donde ganó la Palma de Oro y aproveché estos meses para ver de nuevo “Malas tierras” y “La delgada línea roja”. Y me hubiera encantado volver a ver “Días del cielo”, pero no la pillé.

El hecho de que la esteticista crónica de la II Guerra Mundial filmada por Malick me gustara mucho más esta segunda vez que la primera me hizo albergar esperanzas de que sí, de que este nuevo Tour de Force cinematográfico podría gustarme.

Me preparé a conciencia, dejando para un sábado por la tarde el ir a verla. Quería estar relajado, descansado, haber dormido bien la noche anterior y descabezado un sueñecito esa misma tarde, después de una liviana y reparadora carrera; sin excusas para dejarme vencer por la molicie.

Ya no pude pillar una sesión que daban en VOS, pero bueno. No pasaba nada. Me senté en mi butaca, con una buena Coca-cola y una buena dosis de palomitas dulces (sí, soy de esos) Y comenzó la película.

Y yo comencé a acordarme de Josefina. Porque ver “El árbol de la vida” es como ver crecer la hierba. O, quizá, como ver crecer un girasol. O como ver pintar un membrillo sobre un lienzo.

Hablar del argumento, en este caso, sería pueril. Lo hay. O no. Pero da igual. Y eso es lo que irrita a los espectadores que, furibundos, odian ir al cine a que no les cuenten una historia. Porque una película es eso, ¿no? Una historia…

Pero, ¿qué pasa con la emoción? Porque las historias son como los culos: cada película tiene la suya. Y, sin embargo, ¿cuántas de ellas llegan a emocionarnos lo más mínimo? Casi ninguna.

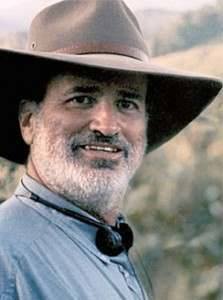

“El árbol de la vida” provoca emociones. Y sensaciones. Estéticamente es un puro deleite. Un goce para los sentidos. Como bien sostiene Irene, nuestra artista de referencia, “Malick es el Velázquez del cine”. Y es que hay que ser muy bueno para conseguir que solo por cómo filma a Sean Penn, sin que éste tenga que decir una palabra, sintamos que es un tipo al borde del cataclismo emocional, un superviviente nato a punto de derrumbarse, agitado por brutales tempestades interiores.

Sinceramente, no darse la oportunidad de ver en el cine “El árbol de la vida” es renunciar a ver un espectáculo único, sublime, distinto y a contracorriente. Una película radical como pocas he visto nunca. Y solo por eso, hay que verla. Y estar en condiciones de opinar, discutir y hablar. De hablar de cine. Algo que cada vez cuesta más trabajo, dado el nivel medio de las películas que se estrenan en pantalla.

¿La has visto ya? ¿No? ¿Y a qué esperas, que podamos montar una buena tertulia?

Quizá salgas rezongando del cine, un poco Perdido, al final, pero créeme: indiferente no te va a dejar. Malick es un visionario, el director con mayor capacidad de sugerencia de la historia del cine. Sí. Yo también lo creo. Es un genio.

Jesús Lens Espinosa de los Monteros.